「毎日の出欠簿の集計、もっと楽にならないかな…」

「複雑なシフト表作り、いつも時間がかかって大変…」

「園児の成長記録、もっと簡単に記録できないかな?」

保育の現場では、子どもたちと向き合う大切な時間以外にも、たくさんの事務作業があります。もし、こうした日々の作業を、大幅に短縮できる便利なツールがあったら、どうでしょうか?

AIを使えば、そんなツール自体を作りだすこともできます。

【業務別】こんな「あったらいいな」が実現します!

以下に、業務効率化に役立つExcelの各種ツールを紹介します。【全て完全無料・無制限】で、ダウンロードをすることができす。これらは、筆者がAIの力を借りて実際に作ったもので、非エンジニアのプログラミング素人でも、便利なツールを作りだすことを示す、なによりの証明でもあります。是非、ダウンロードして、業務効率化に役立ててください。

出欠席簿自動作成・集計計算VBA

【出欠席簿自動作成・集計計算VBA】出欠席簿作成及び毎日の集計を自動化するツール

- 選択入力するだけで、その日の出席・欠席・遅刻人数などを瞬時に自動集計できます。

- 「出席」「欠席」「遅刻」なども自由に設定することができます。

- 前提条件を入力することで、出欠席簿が自動的に作成されます。

シフト表自動作成・割り当て・計算VBA

【シフト表自動作成・割り当て・計算VBA】複雑な勤務時間を自動で割り当てるツール

- 複数の前提条件や職員の希望休・不在の日(研修など)、通常とは異なる勤務の日(行事など)をシフト表内に入力後、「更新」ボタンをクリックすると、それらの日ともともとの祝日・休園日を飛ばした上で、できるだけ公平なシフトの”たたき台”を自動で作成してくれます。

- できるだけ前日と同じ勤務時間が続かないように、配慮した上でのシフト作りもサポートします。

※「できるだけ」を連呼して申し訳ないですが、最終的な調整は必須であることをご承知おきください。シフト作成は複雑な上に園ごとでルールも違うため、どの園でも使える完全なシフト作成ツールとなると、企業が出している有料版の方がはるかに優秀です。なので、こちらは【無料の試食感覚】でご利用ください。

職員配置スケジュール表自動作成VBA

【職員配置スケジュール表自動作成VBA】職員の配置・時間帯表作成のサポートツール

- 前提条件を入力することで、その日出勤する職員の配置が、時間帯で分かりやすい形で自動的に表示されます。特に大勢の人が動くような時や行事の日などで、全体の動きを視覚的に把握することができます。

- 「15分、30分、1時間区切り」のいずれかを選択することで、その時間帯に合わせた配置スケジュール表を作成することができます。特に、全体が長時間勤務で作成した表そのものが大きくなってしまうような時に、1セルを1時間区切りにすることで、コンパクトに表をまとめられます。

成長曲線自動プロットVBA(最新版)

【成長曲線自動プロットVBA】測定値を成長曲線内に自動でプロットするツール

- 園児の身長や体重、頭囲の値を入力すると、成長曲線グラフ上のどこに位置するのかを自動でプロット(点を打って)してくれます。

- 測定年月日から、自動的に「○歳△ヶ月」と表示されます。

AIに「お願い事(プロンプト)」を入力するだけで完成‼

では次に、先ほどのVBAツールのように、皆さんもどんどん作っていきましょう!!

「いやいや、プログラミングなんてやったことないし無理だから」

「紹介してるものを、ダウンロードして使うだけで十分だから」

「いくらAIを使うって言っても、難しそうだな」

…etc.

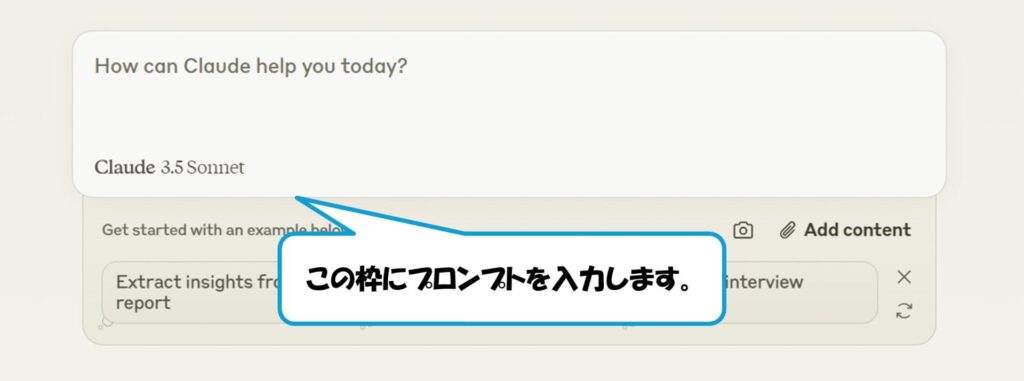

こんな風に思っていませんか?そんな皆さんに知ってほしいことがあります。それは、AIに「こんなことがしたいんだけど、どうすればいい?」と、“お願い事”(プロンプト)を入力するだけで、 AIがExcel上で自動で動作するプログラム(VBAコード)を教えてくれるのです。

この方法は、「ノーコード」と言って、読んで字のごとく「コード」を書かないで、いろいろなアプリやWebサービスなどを、提供できる開発手法のことです。この手法を使うことで、専門知識がなくても、園独自のオリジナルVBAツールを作ることができます。非エンジニアの保育士であっても、保育業務効率化のために各園にあったものを、【自由に必要な時に必要な分だけ作れる】というメリットがあります。今回は、VBAを例にしていますが、他のプログミング言語で作成することも可能です。是非とも、いろいろと試して使ってみてください。

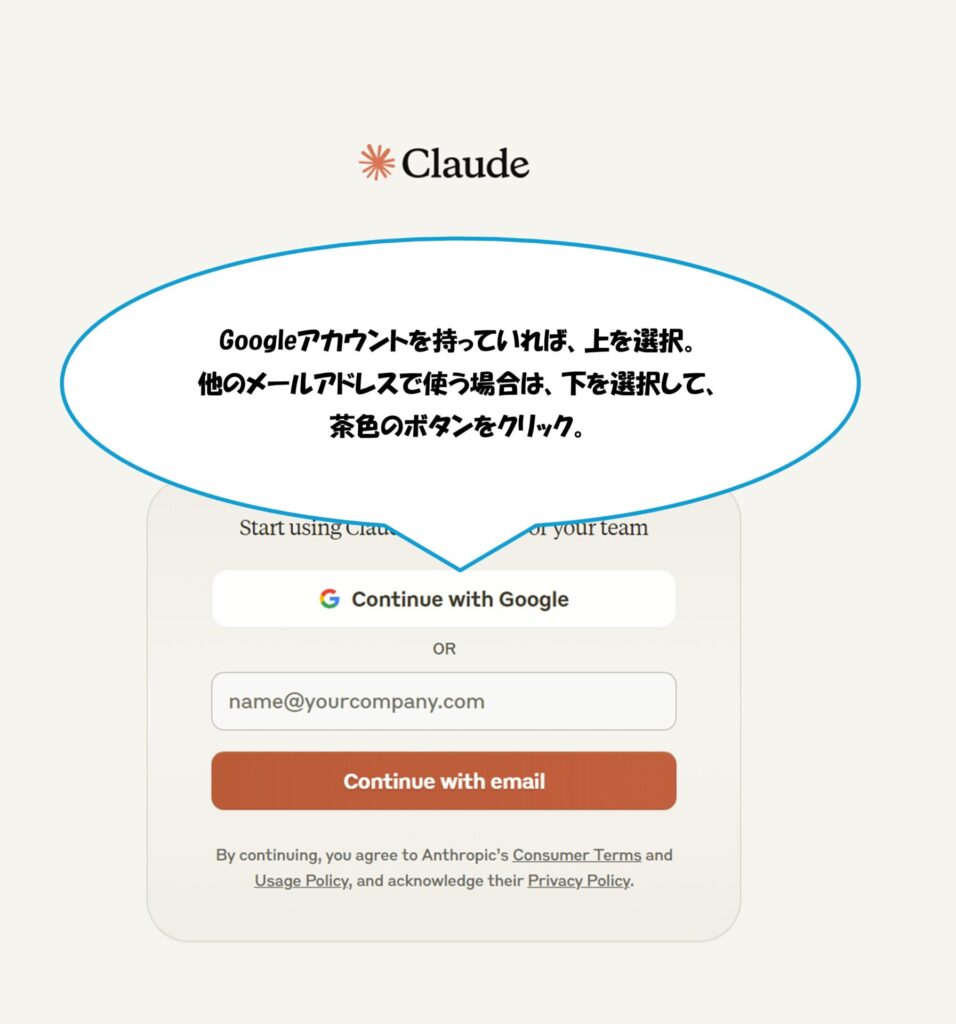

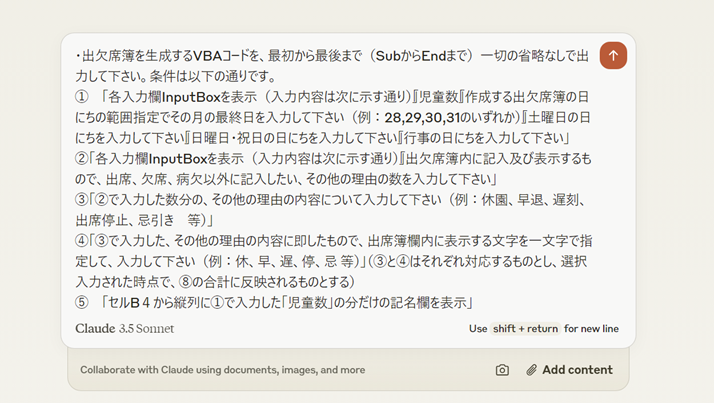

【Claude】を使ってVBAツールを作る方法

コード生成については、2025年現在どのAIもかなり精度が上がっています。そのため、今回はClaudeを紹介していますが、GeminiやChatGPTでもかまいません。また、当ブログで紹介しているVBAツールのほとんどが、当時の【Claude3.5 sonnet】で作成したものなので、その意味でもここからはClaudeベースの話で記載していきます。まずは、出してもらったコードをコピー&ペーストして使ってみるところから、気軽に始めてみてください。

- 【Claude】のサイトにいってログイン

- プロンプトを入力⇒下記の「POINT」を参照

→出力されたコードをExcelで実行

→大抵エラーが発生します

→エラー部分を選択して、再度、エラーを修正するように指示

…これらのくり返しを経て、完成です

【最重要事項②】に記載した内容と重複する内容もありますが、以下にVBAツール作成時のポイントを記していきます。

- 最初にどんなものを作りたいのか、おおまかなイメージを入力して、作るために必要なものをAIに聞いてみます。あらかじめ詳細なイメージをもっている場合は、次の2から始めても問題ありません。

例:「職員のシフト希望を集計し、できるだけ公平なシフト表を、自動で作成するExcelツール(VBA)を作るために、必要な要素や仕様を教えてください」 - 教えてもらった要素や仕様を参考にしつつ、具体的な「機能」「手順」「見た目」「ルール」「優先順位」を、それぞれの項目に合わせて記載する。

この時に、VBA(プログラム言語)で出力するように、指示してください。最初にこの指定がないと、意図しないプログラミング言語で出力されます。

「手順」や「ルール」では、①「○△◇…」②「△☆◇…」というように、番号を振って段階的に伝えた方が、出力時に思ったような結果が得られやすいです。 - 「実行時にエラーが起きないよう、細心の注意をはらってコードを出力してください」などのプロンプトも入れると、よりエラーが少ないコードが出力されるのでおすすめです。

以下、エラー時における対策について

たまに、AIが良かれと思ってなのか、不必要にコードを追加したり、削除したりすることがあります。それによって、実行時におかしな動作をする場合があるので、そのような時は、訂正・修正される前のコード(いつでも修正できるように、wordなどに別で保存しておくと良いです)を、再度AIにコピー&ペーストして、プロンプトの内容を見直して、機能や動作を指定した内容の文章で「~だけ」や「これら以外の機能はいりません」などと入力して、出力するように指示をすると、意図しないコードが減ります。

VBAのエラー部分を、コピー&ペーストしてAIに入力して、返ってきた結果を実行しても、エラーになることがあります。そのような時は、エラー部分だけでなく、一旦、全てのコードをコピー&ペーストして、AIに再度、修正するように指示をすると、良い結果になる時があります。

以上のことをやっても、うまくいかない時は、自力で勉強しつつ、いろいろと触ってみて、実行することで、うまくいく時があります。

最悪、なにをやってもうまくいかない時は、一旦コードを放置します。そして、しばらく経った頃に、AIがバージョンアップされているので、最新バージョンのAIに再度、入力すると解決する時があります。

※2025年7月現在は、Claude 3.5sonnetよりも更に性能が良い、【Claude sonnet4】が無料で利用することができ、なおかつ、コーデイングをサポートする機能もついています。上記にいろいろと書いてきましたが、もっと簡単な指示で良い感じに出力されるようにもなってきています。そのため、これらについては筆者の実体験ベースの”コツ”として、なにかあった時のための参考程度でご活用ください。

過去のVBAツール作成時の一例【Claude3.5sonnet 編】

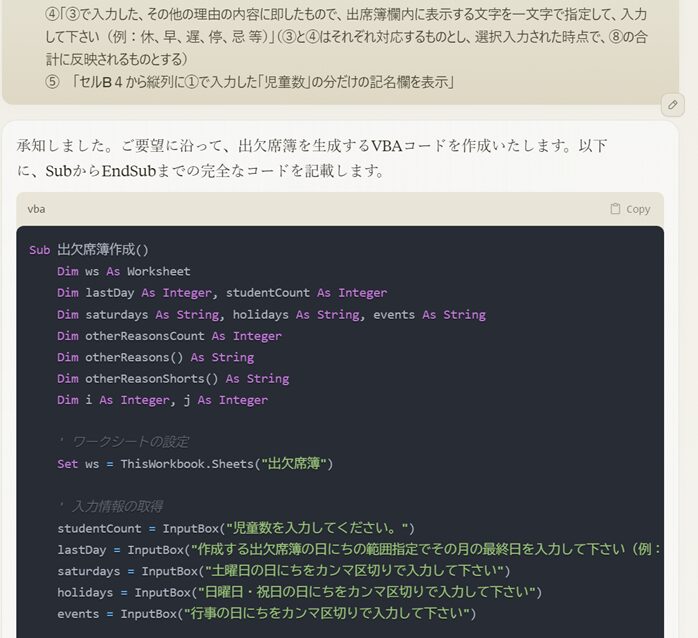

- このような形で入力して、「Enter」キーをクリックすると、下記のように出力されます。

(ちなみにですが、プロンプト入力欄内で改行をする際は、「Shift」キーを押しながら「Enter」キーで、改行することができます)

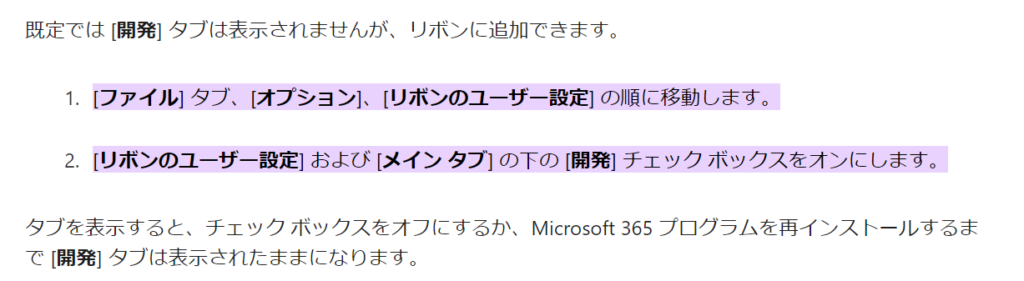

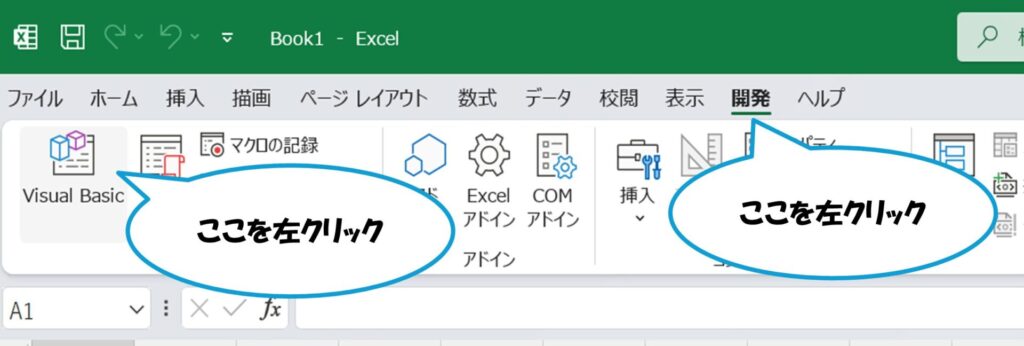

- 以上のようにコードが出力されます。このコードをコピーして、Excelの「開発」タブを開きます。「開発」タブがない場合は、以下の手順で「開発」タブをあらかじめ表示しておきます。

引用元:Microsoft サポート

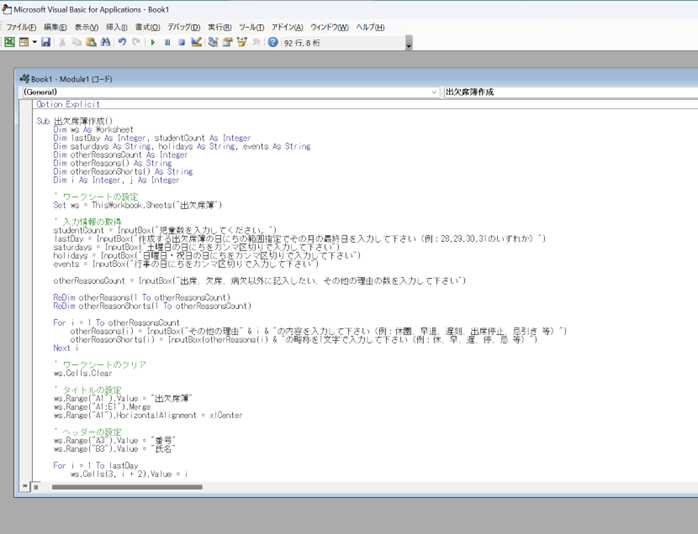

- VBE(専用の入力画面)を開く

Excelを開き、下記の画像のように「開発」タブ、「Visual Basic」タブの順に移動して左クリック。

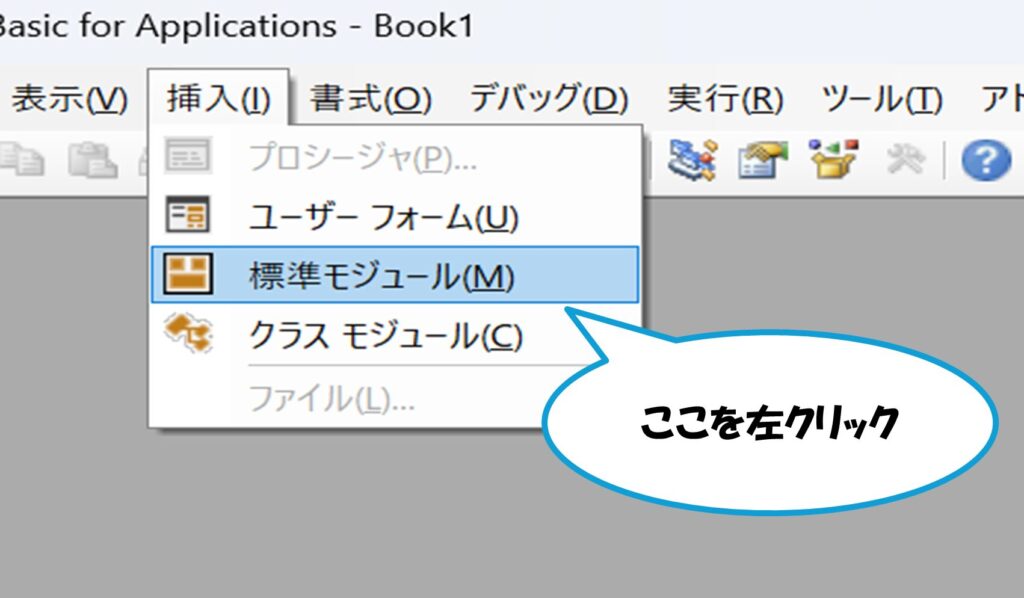

- コードを貼り付ける場所を用意する

下記の画像のように、VBEのメニューから「挿入(I)」→「標準モジュール(M)」の順に移動して左クリック。すると、右側に白い入力スペースが表示されます。

- コードをコピー&ペースト

先ほどのAIが教えてくれたVBAコードをコピーし、この白いスペース(標準モジュール)に貼り付けます。 - 実行してみる

キーボード操作で「F5」キーをクリックするか、緑色の再生ボタン▶をクリックします。

(※ここで大抵の場合、エラーが起きるので、このエラーを何度も修正して、完成します)

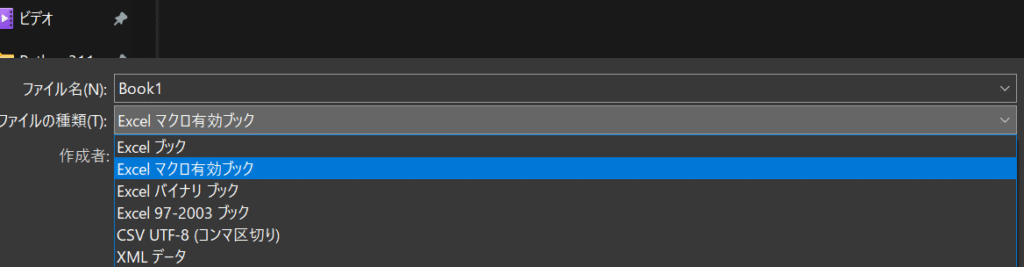

- ファイルを保存する(最重要!!)

ファイルを保存する際は、必ずファイルの種類を「Excel マクロ有効ブック (.xlsm)」にしてください。通常の形式(.xlsx)で保存すると、せっかく作ったプログラムが消えてしまうので注意が必要です。

当ブログサイトで提供している、各種VBAツールは自由に改変が可能です。コードをコピーして、つけたしたい機能やいらない機能を指定して、再度、AIに入力することで、より使いやすいツールになります。

但し、当ブログサイトに掲載されている各種VBAツールを使用・配布・公開することによって起こりうるいかなる損害、また第三者に対し損害を与えた場合においても、当ブログサイトでは一切の責任を負いません。各自が自己責任のもとでご使用ください。

そもそも「VBA(マクロ)」って何?

ここで少しだけ、今回のキーパーソンである「VBA」と「マクロ」についてご説明します。

- VBA (Visual Basic for Applications): Excelなどの作業を自動化するためのプログラミング言語のことです。

- マクロ: VBAを使って作られた「作業を自動化するための一連の命令セット」のことです。

イメージは「Excelの中に、あなた専用のお手伝いロボットを作る」ようなものです。

毎日繰り返している単純作業や、ちょっと複雑で間違えやすい作業をExcelに記憶させて、ボタン一つで正確かつスピーディーに実行してもらう。 これが、VBA(マクロ)でできることなのです。

安全に使うために知っておきたいこと

VBA(マクロ)はとても便利ですが、強力なツールだからこそ、安全に使うための知識も大切です。

- マクロの有効化: マクロ付きのファイルを開くと、Excelの上部に「コンテンツの有効化」というボタンが表示されることがあります。自分で作ったファイルや、信頼できる人が作ったファイルの場合は、このボタンを押してマクロを使えるようにします。

- 知らないファイルは開かない: 逆に、インターネットからダウンロードしたものや、送り主が不明なファイルの「コンテンツの有効化」は絶対にクリックしないでください。ウイルスなどが含まれている危険性があります。

- バックアップを忘れずに: 大事なデータを扱うツールを作る際は、万が一に備えて、元のファイルのバックアップをこまめに取るようにしましょう。

- 園内で共有するときのルール: もし便利なツールを園の皆で使う場合は、使い方と一緒に、この「マクロの有効化」の注意点も必ず伝えるようにしてください。

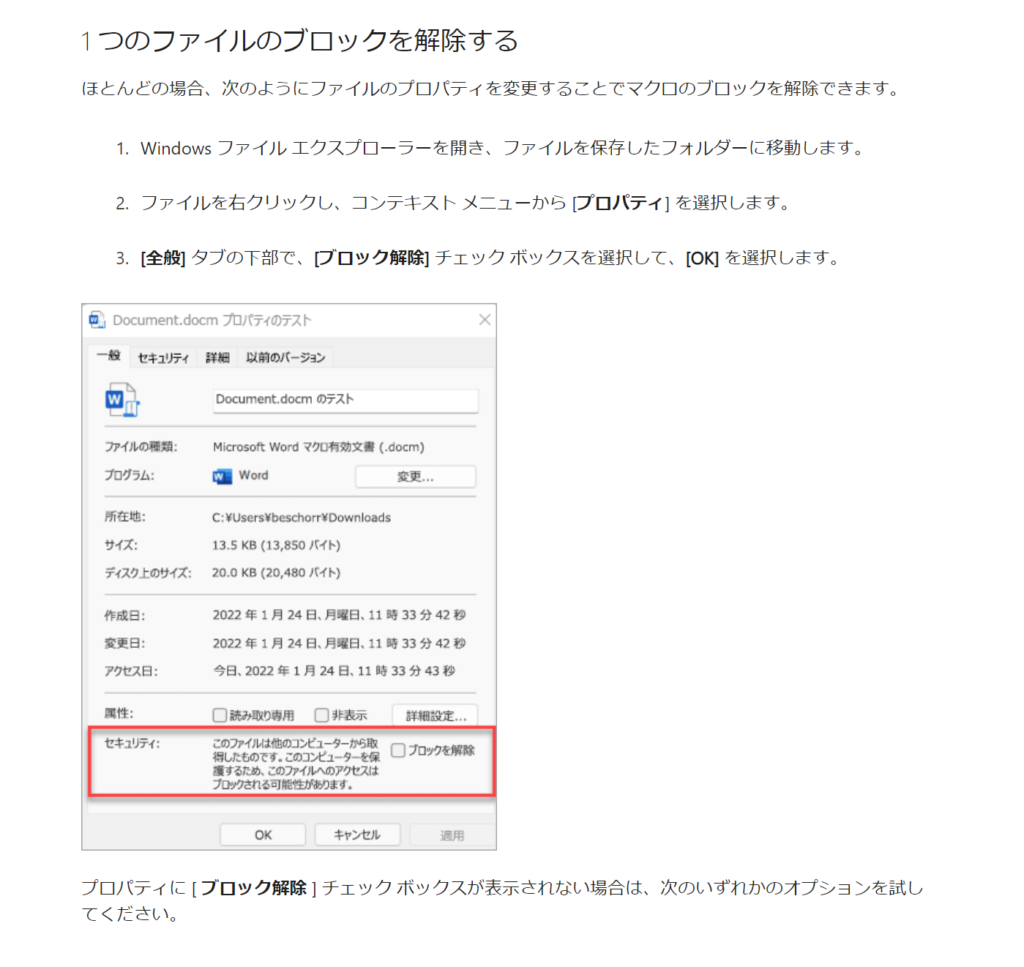

マクロのブロック解除方法

引用元:Microsoft サポート

他にも、日々の業務の中で「これがもっと楽になったらいいのに」と感じることがあれば、ぜひAIに相談してみてください。 簡単な作業の自動化から少しずつ試していくうちに、あなたの業務は劇的に効率化されるはずです。また、ここの説明で不明な点や質問、こういうVBAツールが欲しい!!といった要望等がありましたら、【お問い合わせ】までお願いいたします。