「明日の活動、何しようかな…」「今度の行事、もっと子どもたちが楽しめるようにするにはどうしたらいいかな?」AIは、そんな皆さんの日々のアイデア出しや、最新情報を活用した提案など、保育の引き出しを豊かにしてくれる頼もしいパートナーにもなります。

活動のアイデア出しをAIがアシスト!!行事の企画・あそびのヒントが湧き出るAI活用法(Google AIモード編)

マンネリ化しがちな活動に新しい風を吹き込んだり、行事の準備で「何かおもしろいアイデアはないかな?」と悩んだりした時に、InstagramやPinterestも良いですが、一度”AIに相談してみる”というのはどうでしょうか。多くのヒントを、インターネット上から効率的に収集し、提案をしてくれます。

おすすめ無料AI検索ツール【Google AIモード】の使い方

Google検索の中に、AIモードが日本にも2025年9月に実装されました。

- Googleを開いて、AIモードを左クリック。

- 「質問する」と書かれた入力欄に、プロンプト(指示文)を入力してください。

- 活用例1:行事の企画アイデア

「夏祭りで使える簡単な廃材工作のアイデア(3,4,5歳児対象)を教えてください」

- 活用例2:遊びのバリエーション

「新聞紙を使った室内遊びのアイデアを、年齢別に(3歳児、4歳児、5歳児)それぞれ3つずつ教えてください。安全に配慮した遊び方でお願いします」

以上のように、インターネット上から情報を収集して、分かりやすく示してくれます。

AIにアイデアを求める際のコツ

- 具体的なテーマや条件を伝える: 「おもしろい遊び」と漠然と聞くよりも、「廃材を使った製作遊びで、ハサミを使わないもの」「雨の日にホールでできる、体を動かすゲーム」など、具体的な条件を加えることで、より的確なアイデアが得られます。

- ターゲット年齢を明確にする: 子どもの発達段階によって楽しめる活動は異なります。「3歳児向け」「異年齢交流で楽しめるもの」など、対象を明確に伝えましょう。

- AIの提案をヒントに広げる: AIが出してくれたアイデアをそのまま使うだけでなく、それをヒントにして、保育士自身の経験や園の特色を加えてアレンジすることで、よりオリジナルの素敵な活動が生まれます。

このように、AIは、”アイデア出しのパートナー”としても利用することができます。

最新の保育情報をサクッと収集&要約 【Gemini Deep Research】

保育の質を高めるためには、常に新しい情報や知識をアップデートしていくことが大切です。ただ、忙しい毎日の中で、多くの情報を自分で探して読み込むのは大変なことです。そんな時、AIが情報収集と要約のお手伝いをしてくれます。

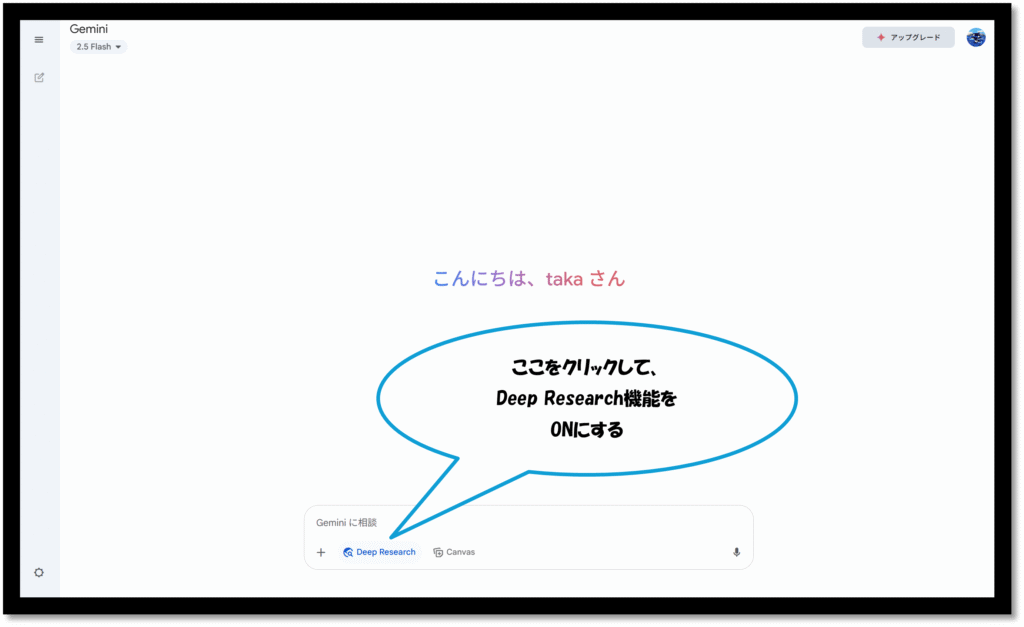

Gemini (Deep Research 機能)の使い方(無料枠制限あり)

無料版【Gemini】内にある、Deep Research機能は、情報の正確性や網羅性、文章の読みやすさなど、どれをとっても素晴らしいものですが、月に5回程の制限(※2025年8月時点)があります。そのため、無料で利用する際は、調べる内容が膨大で、専門的な情報を大量に収集してまとめて表示する際に、利用することをおすすめします。回数制限なしで利用する際は、有料プランへご加入ください。

準備:【Gemini】を検索して開きます。Googleアカウントを既に持っている場合は、アカウントを利用して、そのまま無料で使うことができます。作り方については、AIに聞いて作ってもいいですし、こちらのGoogleのヘルプページから確認して、作っていただいてもかまいません。

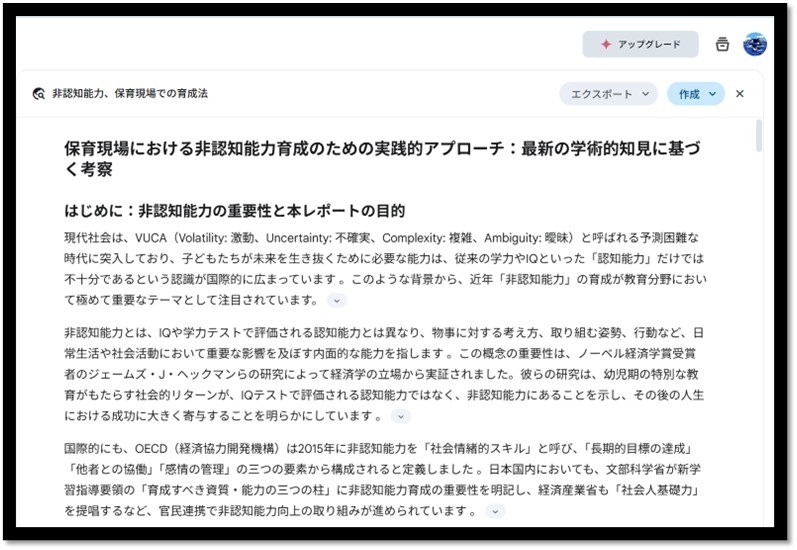

- 活用例1:特定の保育テーマに関する最新情報の収集

- 例えば、次のように入力します。

「『非認知能力』について、最新の査読済みの学術論文や文献、記事などをもとに、保育現場で育むための具体的なアプローチ方法について、それぞれの要点をまとめてください。なお、日本以外の論文を引用する際は、日本語に翻訳した上でまとめてください」

- 例えば、次のように入力します。

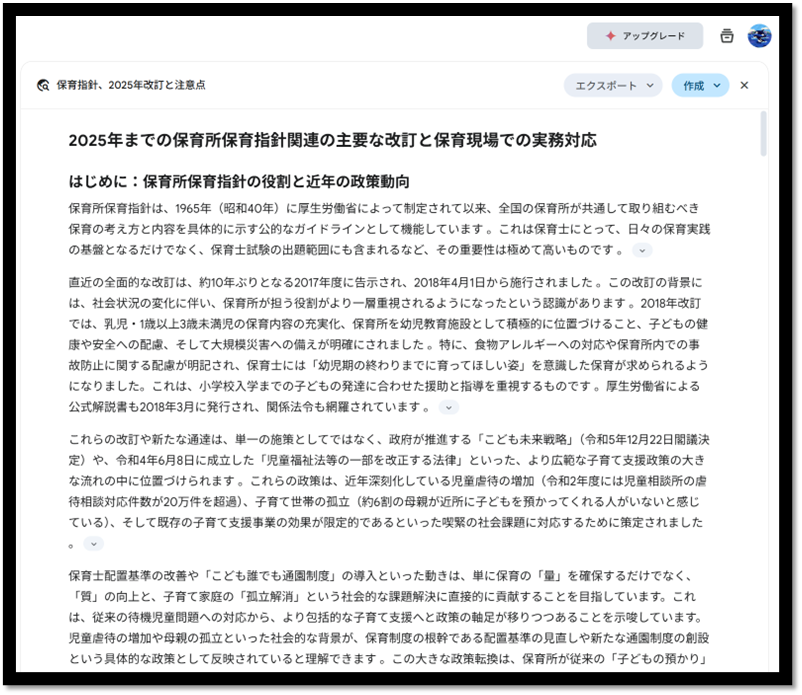

- 活用例2:法改正や新しいガイドラインの把握

- 次は、このような内容について調べる際も、有効です。

「保育所保育指針に関連して、2025年時点までで何か新しい通達や改訂ポイントはありますか?もしあれば、その概要と、保育現場で特に注意すべき点を教えてください。なお、ソース元については、厚生労働省をはじめとした公的機関や、信頼度の高いところからの情報をもとにして、分かりやすく教えてください」

- 次は、このような内容について調べる際も、有効です。

以上のように、出力されるものはレポート形式で、ページ数も多くなりがちです。簡単にまとめさせてページ数を抑えることもできますが、調べものや情報収集を行なう際は、できるだけ多くの情報が欲しいので、あえて簡単にするようなプロンプトは入力していません。要約して分かりやすく解説してほしい場合は、再度、各種のAIにこのテキストファイルを入れて、「分かりやすく、要点をまとめてください」などの指示文(プロンプト)を入力することで、短時間で効率的に最新情報を得ることもできます。

なお、ご興味のある方は、下記から全文をダウンロードすることもできますので、良かったら読んでみてください。

保育現場における非認知能力育成のための実践的アプローチ:最新の学術的知見に基づく考察

ただし、これらのファイルは一切、筆者の加筆・訂正はしていない=Deep Researchからの結果そのままの内容です。情報の中身(誤情報の有無)の視点というよりは、”AIがプロンプト一つで、ここまで情報をまとめあげるんだ”という視点で、驚きをもって読んでいただければと思います。

情報収集・要約をAIに任せるメリット

- 時間短縮: 膨大な情報の中から必要なものだけを探し出し、さらにそれを読み解く時間を大幅に節約できます。

- 幅広い情報にアクセス: 自力では見つけられなかったような情報源や、海外の文献(翻訳機能と併用)にもアクセスできる可能性があります。

- 客観的な視点: AIは感情に左右されず、客観的に情報を提示してくれます。

利用上の注意点

- 情報の正確性を必ず確認する: AIが提示した情報は、必ずしも最新・正確であるとは限りません。特に重要な情報については、必ず情報源(元の記事や論文、公式サイトなどがファクトチェックという形で表示されることが多い)を確認し、複数の情報源と照らし合わせるようにしましょう。

- 情報の偏りに注意する: AIは学習したデータに基づいて情報を生成するため、その情報に偏りがある可能性も理解しておく必要があります。

- 最終的な判断は自分で: AIはあくまで情報収集の「アシスタント」です。得られた情報をどう解釈し、保育にどう活かすかは、保育士一人ひとりが自身で判断する必要があります。

AIを賢く使って、効率的に最新情報をキャッチアップし、日々の保育の質の向上や自己研鑽につなげていってください。