5分で分かる‼使える‼AIスタートガイド‼

そもそも「AIってなに?」という話ですが、簡単に言うと「コンピューターが、まるで人間のように学習したり、考えたり、判断したりする技術」のことです。正式名称は「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」で、日本語では「人工知能」といいます。

「保育にAI?」と思われるかもしれませんが、保育の現場では、このような使い方をすることができます。

- 月週案やおたより、要録などの文例を、提案してもらう

- 行事や保育の活動案のアイデアを、出してもらう

- 書類の文面を、丁寧で分かりやすい言葉に直してもらう

- 書類づくりの時短や、作業の効率化に活用する

…etc.

つまりAIは、保育士の皆さんにとって“話しかけるだけで助けてくれる便利ツール” といえます。

続いて、AIを使う前にここだけは絶対に省略できない、最低限の超重要ルールがあるので、そこだけお伝えします。それは、以下の3つです。

AIを使う上で最低限の超重要ルール

AIは便利な反面、使い方を誤るとトラブルになることも あります。特に保育の現場では、子どもや保護者に関わる大切な情報を扱うため、次のルールは絶対に必ず守りましょう。

- AIに個人情報は、絶対に入力しない‼

(氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、保護者の勤務先…等々。AIの学習に利用され、意図しない形で、情報漏洩が起こる可能性もあります)

- 著作権や画像利用等のルールを守る‼

(AIが回答を出した際に、その回答が著作権に引っかからないか、画像は転載可能かなどを、再度、別のAIに聞いてから使うというのも一つです)

- AIが出した回答を鵜呑みにせず、最終判断は人がする‼

(AIが出す回答には、時折、誤り=”ハルシネーション”が含まれている場合もあるので、最終判断は必ず、人の判断で決めてください)

詳細は、【最重要事項①】をご覧ください。

AIの使い方(Microsoft Copilot/Google AIモード)

ここからはいよいよ、実践形式でAIの使い方を、簡単に紹介していきます。

有名なもので「ChatGPT」がありますが、実は、もっと身近にあるAIが2つあるので、まずは、そちらから使っていきましょう。

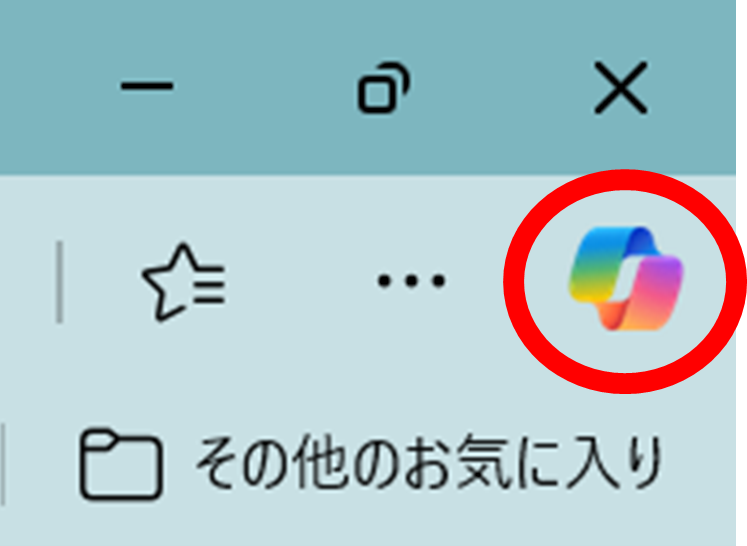

Microsoft Copilotに聞く方法

- このアイコン(Microsoft Ege)を左クリックして開いてください。

(※最新版にアップデートした上で、利用してください)

(※インターネット上で【Copilot】で検索して入り、利用する方法でも大丈夫です)

- 画面右上にカラフルなマークがあるので、そこにカーソルを合わせてください。

- 【Copilot】という生成AIの画面が表示されるので、下の入力欄にプロンプト(指示文)を、入力してください。

Google AIモードに聞く方法

Google検索の中に、AIモードが日本にも2025年9月に実装されました。

- Googleを開いて、AIモードを左クリック。

- 「質問する」と書かれた入力欄に、プロンプト(指示文)を入力してください。

プロンプト(指示文)のコツと実例

ここまで、どちらかの各AIの入力欄まできました。続けて、AIに入力をしていきますが、この入力欄に入れる文章のことを、プロンプト(指示文)と言います。

プロンプト入力のコツは、いかに【具体的な情報を入力】するか、ここに集約されています。曖昧な表現や具体性を欠くようなプロンプトでは、思ったような結果は得にくいので、その点は注意してください。とはいえ、具体的にといって、個人情報等を入力するのは厳禁です。プロンプト例を以下に示します。

クラスだよりの下書き(前文)

例:「あなたは、5歳児クラスの担任保育士です。5歳児の10月末に出す、クラスだよりの前文案をあげてください。(その際、運動会の参加ついてのお礼を、あまり堅苦しくない文体で出してください)」

-1024x638.png)

左:Google AIモード 右:Copilot

文字入りのイラスト案

(【Google AIモード】は画像出力が非対応のため、【Copilot】からの回答のみ)

例:「【持ち物】という文字と、その下に並んだ【お弁当、水筒、ハンカチ】のアイコン風イラスト。子どもにも分かりやすいシンプルなデザインの画像を、出してください」

保育の活動案やアイデア出し

(※【Copilot】は参照・引用元の画像・動画表示が非対応のため、【Google AIモード】からの回答のみ)

例:「新聞紙を使った室内遊びのアイデアを、年齢別に(3歳児、4歳児、5歳児)それぞれ3つずつ教えてください。安全に配慮した遊び方でお願いします」

他にも、様々なプロンプトのコツや例があります。詳細は、【最重要事項②】のページを、ご覧ください。

(※ちなみに、プロンプトを入力する際に改行する時は、「Shift」+「Enter」キーで、改行できます)

おわりに

ここまでで、ひとまずAIスタートガイドは終了です。お疲れ様でした。

簡単ではありますが、【AIを使った保育業務効率化】のイメージが、なんとなくつかめたのではないでしょうか。

他にも、指導案や要録に関する下書き案や、最新の研究・論文を分かりやすくまとめて、保育のアップデートにつなげる使い方、更に、AIを使ってVBA(マクロ)と呼ばれるExcel上で動くコードを書いてもらい、様々な業務の一部を自動化する方法…等々、本当に使い方ひとつで、いろいろなことを実現することができます。

是非、他のページも読んで、実践して、保育業務の効率化に役立ててください。